はじめに — 保全現場でのあの日の自分へ

保全課に配属されたばかりの頃、私は現場に出るたびに焦っていました。

設備が止まったとき、先輩から「○○のレンチ持ってきて!」と指示されても、

正直、どれがどれだかわからない…。

名前は聞いたことがあっても、形や使い方はピンと来ない。

その結果、作業が遅れたり、間違った工具を持ってきてしまい、

現場の空気をピリッとさせたこともあります。

そんな失敗を経て気づいたのは、

「六角ボルトを締める工具」だけでも種類が多く、用途がはっきり分かれているということ。

この記事は、あのときの自分のような新人保全マン、あるいは生産技術に配属されたばかりの人が、

最短で工具選びができるようになることを目的に書きました。この記事では、締める系工具の代表的な10種類を比較表つきで解説します。

この記事を読めば、現場での工具選びに迷わなくなるはずです。

六角ボルトを締める工具の基本

六角ボルトは、工場設備や機械の中で最もポピュラーな締結部品の一つです。

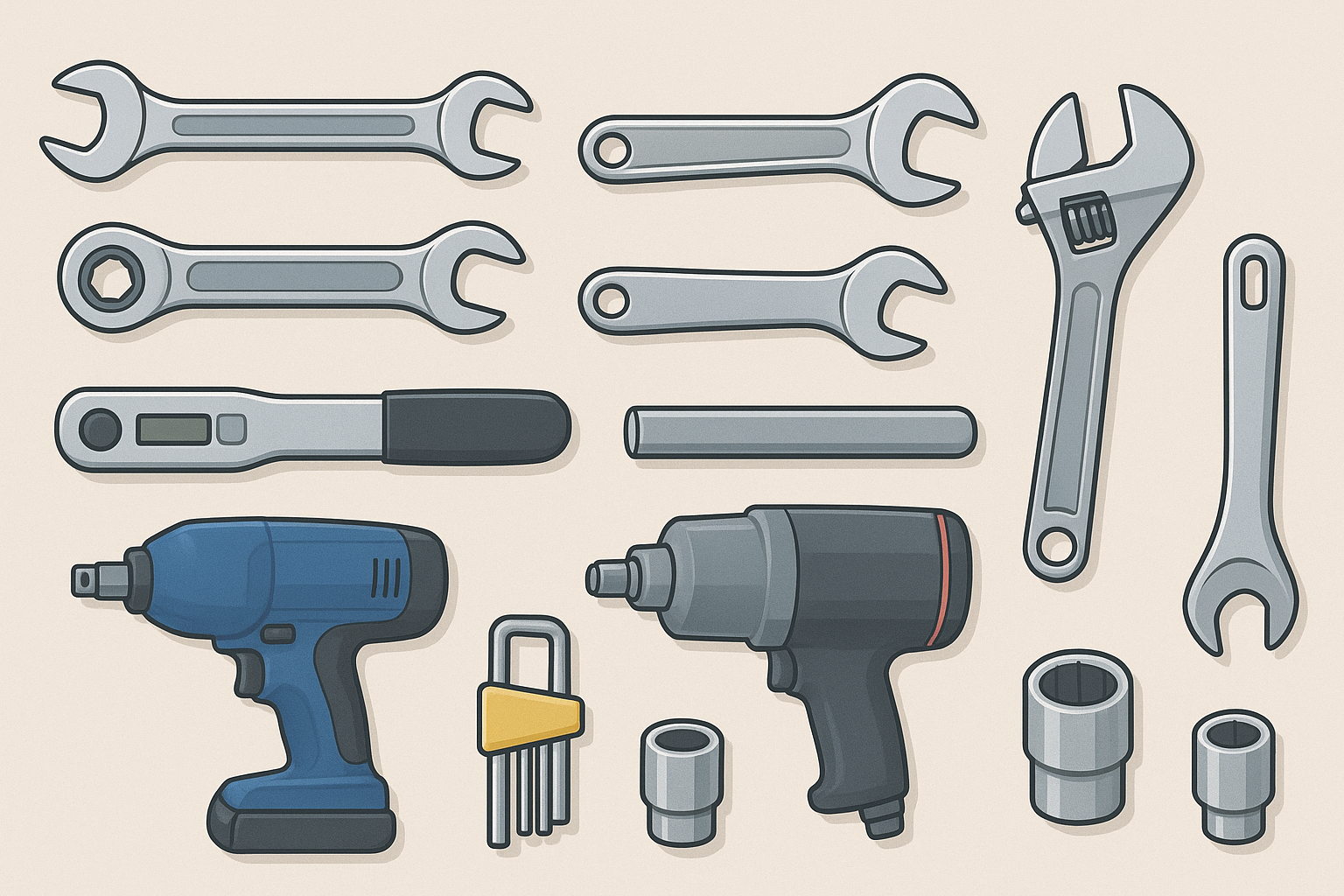

そのため、これを締めるための工具は数多く存在しますが、大きく分けると次の3カテゴリになります。

- 手動工具:スパナ・レンチ類

- トルク管理工具:トルクレンチ類

- 動力工具:電動・エアインパクトレンチ類

カテゴリを理解すれば、現場で「どの工具を選べばいいか」の判断が一気に楽になります。

工具詳細解説

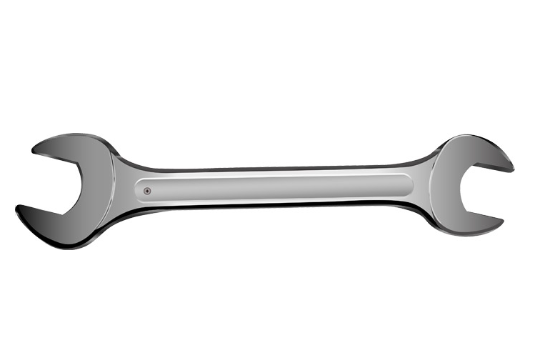

1. スパナ

新人時代、私は「スパナ」を最初に覚えました。

軽くて持ちやすく、仮締めに便利ですが、ボルトに対して斜めにかけると滑って角を丸める危険があります。

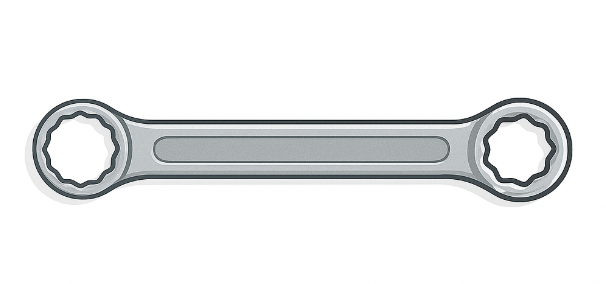

2. メガネレンチ

リング状の口がボルトを全周で掴むため、トルクをしっかりかけられます。

現場では「本締めはメガネレンチ」が基本ルールでした。

奥まったボルトには入らないので、他工具との併用が必要。

3. コンビネーションレンチ

片側がスパナ、もう片側がメガネレンチ。

仮締めから本締めまでこれ1本で対応できる万能選手。

4. ラチェットレンチ

歯車機構で外さずに連続回転できるため、効率が段違い。

大量のボルトを締めるときに重宝しますが、無理に力をかけると内部ギアが破損します。

5. モンキーレンチ

口幅を調整できるため、サイズ不明のボルトにも対応できます。

ただし、口の遊びが大きいと滑りやすいので、現場では「緊急時のみ使用」が原則でした。

モンキーレンチってフォルムがとてもかっこいいですよね

6. トルクレンチ(プレート式)

針と目盛りを見ながら締めるタイプ。安価で導入しやすく、入門用に最適。

ただし、慣れないうちは目盛りの読み間違いが起こりやすいです。

7. トルクレンチ(プリセット式)

設定値で「カチッ」と音が鳴るタイプ。

航空機部品や品質保証部品など、精度が必要な現場で必須。

高価ですが、正確なトルク管理が可能です。

現場ではカチっとレンチと呼ばれていました

8. 六角ソケット+ラチェットハンドル

ソケットを交換して様々なサイズの六角ボルトに対応できます。

私が保全現場で一番使ったのはこれ。スピードと汎用性のバランスが抜群です。

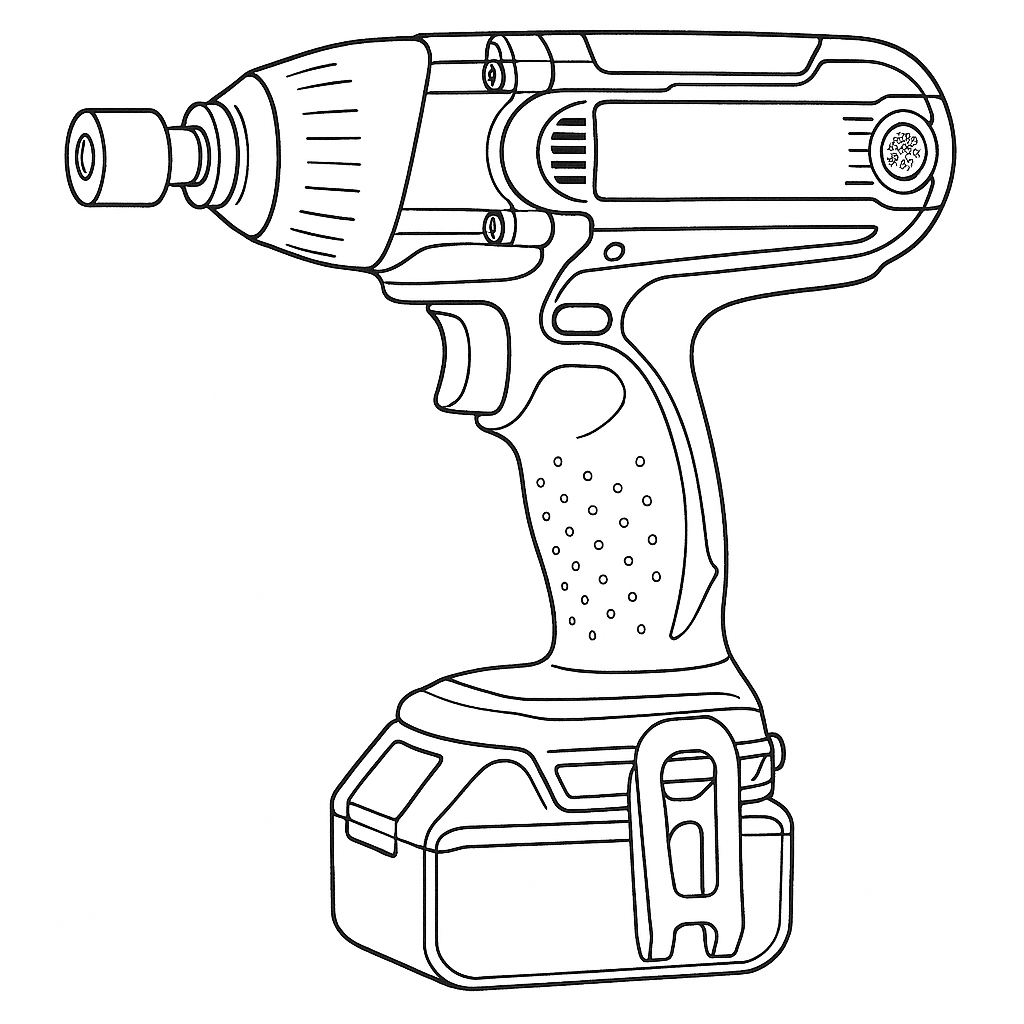

9. 電動インパクトレンチ

モーター駆動で大量のボルトを一気に締められます。

ライン作業や解体作業で大活躍ですが、トルク管理には別の計測が必要。

10. エアインパクトレンチ

圧縮空気で駆動し、高トルクを瞬時に発生させます。

大型機械や車両整備では定番。ただし、エア設備が必須で持ち運びは不便。

新人が覚えておくべき「工具選びの3原則」

- 正しいサイズを選ぶ(ミリとインチを混同しない)

- 仮締めと本締めを分ける(仮締めはスパナ可、本締めはメガネorトルクレンチ)

- トルク管理の必要性を理解する(品質保証部品では必須)

まとめ — 「名前がわからない」を最短で卒業する

新人時代の私は、「工具の名前がわからない」ことで作業が遅れ、

先輩に迷惑をかけた経験があります。

しかし、今回紹介した10種類を覚え、使い分けの理由を理解するだけで、

現場での動きが格段にスムーズになります。

六角ボルトはどの工場でも必ず登場する部品です。

だからこそ、「六角ボルトを締める工具」を制することが、

現場で信頼される第一歩になるのです。

次回予告:六角穴付きボルト編(六角レンチ・T型レンチ・ビットソケット徹底解説)

コメント